「ビヤホールにはスイングカランが必要だ」:日本で一番ビールを注いだ達人「八木 文博」氏インタビュー

日本のビール界には、名のある「注ぎ手」が存在する。その中でも私は「八木 文博」氏(以下、八木)の注ぐ「サッポロ生ビール 黒ラベル」が大好きだ。嫌な雑味が一切なく、麦の旨味とクリーンなのどごしに、いつのまにかグラスが空になっている。何杯飲んでも、最後の一滴まで「うまい」と感じてしまう。同じビールであるはずなのに、自身が注いだものとはどうしてこんなにも違うのか?

「実をいうと、私、すごいんですよ。」

そうにやけて見せた「レジェンド」の素顔や注ぎの理論に迫ってみた。

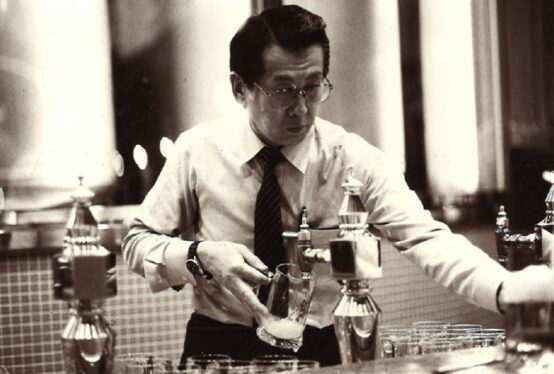

ビール注ぎの達人「八木 文博(やぎ ふみひろ)」氏

目次

苦手だからこそ、誰よりも美味しく注げるように

八木は1942年(昭和17年)5月25日生まれ。主にビアホールやレストラン事業などを展開する「株式会社 ニユートーキヨー」に1966年(昭和41年)、23歳の時に入社した。

「最初はニユートーキヨーって会社を知らなくてさ、たまたま新聞読んでたら募集広告が上がってたから、とりあえず面接に行ってみたの。調理とビヤカウンターの募集があって、調理は嫌だったからビヤカウンターがいいですって入社したのよ。」

入社後の所属先は「ニユートーキヨービヤホール 数寄屋橋本店」。意外なことに、ビールが大好きで同社の扉をたたいたわけではなかったそうだが、とある出来事が八木を「ビール注ぎ」に向き合わせるきっかけとなる。

「そもそも僕、ビール飲めなかったんだよね(笑)。ある時、社長と電車でばったり会って、ビヤカウンターの配属になりましたって話したわけ。「美味しいビールを頼むよ!」って言われたんだけど、、、。自分が注いだビールを試飲していただく機会があって、話の流れで飲めないのがばれて「飲めないのに何がビヤカウンターだ!」って言われてさ。くそーって思ってね、美味しいビール出してやろうと思って、そこからいろんなことやり始めたり考え始めたりしたのよ。」

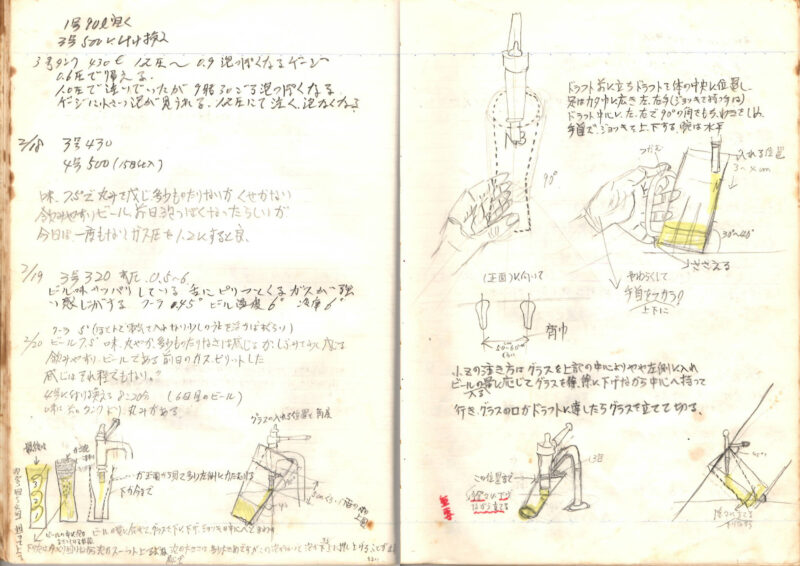

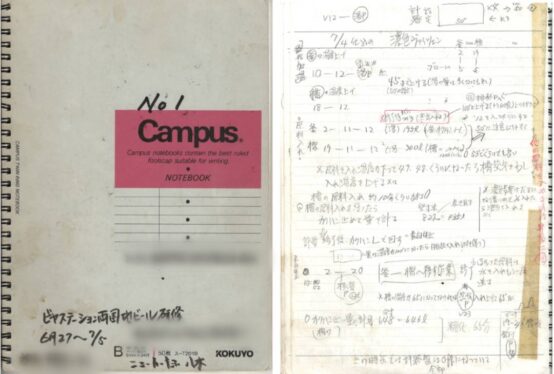

「ビールが苦手」というハンディキャップを埋めるためにも、人一倍研究を重ねた。当時、ビールの注ぎ方に関しては「見て覚えろ」。一番美味しいと評判だった先輩を観察し、何かあれば手書きで詳細にメモを取り、実際に飲んでみては検証を繰り返したという。その積み重ねがビール注ぎの達人といわれるまでの技術を確立していったのだ。

ビールの注ぎに関する手書きメモ。グラスの角度や姿勢など事細かに書かれている。

ビヤホール全盛期に培われた神業 -目隠し&連続注ぎ-

「ニユートーキヨービヤホール 数寄屋橋本店」にてビヤカウンター係に配属されてから2019年(令和1年)12月の勇退まで約55年間、多くのビール好きを魅了してきた。1989年(平成元年)5月23日、「ビヤステーション恵比寿」にて行われた生ビール注ぎコンテストでは、目隠ししたまま連続で5杯のビールを注ぎ、泡の高さを全てぴたりと揃えるという神業まで成し遂げている。そのシーンはテレビ番組でも放送され、その名が全国に知られることになった。

「生ビール注ぎコンテスト」にて。目を瞑り、手元を見ずに連続注ぎをする八木(左)とぴたりと泡が揃えられた五連続目隠し注ぎビール(右)(本人提供)

▶「目隠し・5連続注ぎ」の映像はコチラ(本人提供)

「実はね、(目隠しでビールを注ぐのは)人前ではやってなかったけどこっそり練習してたの。わざと目をつぶって、「1,2,3,4,5…」って、このジョッキだったら5秒、大きいジョッキだったら7秒って。だから、急に振られた様な顔してさ、「いやー、できるかなー」なんて言ってさ(笑)。どうやってやるんですか!?って皆に聞かれても「いや、勘ですよー」とか謙遜してたけど、内心にやにやしてましたよ(笑)」

そう冗談めいて話す八木だが、その時のビールの状態に合わせて「外観 = 泡と液体の割合」と「味わい」を常に一定に保つこと自体が並大抵のことではない。さらに言えば、ビールが注出されたまま(カランがずっと開いたまま)、グラスを両手に持ち右左と持ち替えて注ぎ続ける「連続注ぎ」を同じようにできる注ぎ手は、現在においてはほぼ存在しないに等しいだろう。それを目隠しでやってのけたのだ。

▶「8連続注ぎ」の映像はコチラ(本人提供)

「ビヤホール全盛時代を経験してるからね。杯数書いたチケットを持ったお客さんがどんどん列に並んでいくわけ。それ見て暗算で足し算して、それでずーっと注いでいく。フェストブロイ(後述)勤務の時なんか1日1000杯以上は注いでたんじゃないかな?お店によってはビヤカウンター内の配置も違うから、注がれたグラスを受け流すために右手でも左手でも注げないといけなかったんだよね。」

ビヤホール勤務時代の八木(本人提供)

他業態の経験・ビール醸造・そして総カウンター長へ

上記の武勇伝も相まって「八木 = 注ぎの達人」と認識されているが、さらに驚くべきは八木のマルチな活躍っぷりである。

「入社して十数年間は本店勤務だったんだけど、実は本店ビルには複数のテナントが入ってたんだよね(*)。和食から中華から洋食からカフェやら。地下から屋上のビヤホールまで一通りぜーんぶやったよ(笑)。後から聞いた話なんだけど、当時の人事部長が面接試験での私の様子等を見て、「八木っていうのはなかなかやるね」って話が出たらしいんだよね。その時から新店舗の立ち上げとか任せようってことになってたんじゃないかな?」

(*)株式会社ニユートーキヨーは1937年(昭和12年)6月9日、スキヤ橋畔に本店(地下1階、地上5階建)ビルを建築、 店名「ニユー・トーキヨー」として誕生した。同年10月1日にはビヤホール経営を専業とし、1945年(昭和20年)に「株式会社ニユートーキヨー」を設立。戦後の料飲禁止令解除後には関東・関西10店舗のビヤホールを再開し、接収されていた本店ビルも1階ビヤホール、2階進駐軍用ビヤホール、 3階洋食宴会場、お座敷すきやき、5階事務所およびビヤテラスとして営業再開した経緯がある。八木が勤務していた頃も、多業態の店舗が本店ビル内で営業していたそうだ。

本店勤務の後は「ミユンヘン 池袋店」の立ち上げ、「ビヤステーション恵比寿」や「本店1階ビヤホール」のカウンター長を経験。1994年(平成6年)10月8日・恵比寿ガーデンプレイスと共にグランドオープンした2000人規模のビヤホール「フェストブロイ」でも同職を全うし、1995年(平成7年)には社内の全ビヤカウンターの最高責任者である「総カウンター長」に任命された。当時八木は53の年だったが、その後も「BEER NEXT 横浜 赤レンガ店」の立ち上げに関わるなど、携わった案件は数知れない。ちなみに、これらはあくまで「辞令」として記載のある店舗であり、実際は多くの立ち上げや運営に関わっていたそうだ。

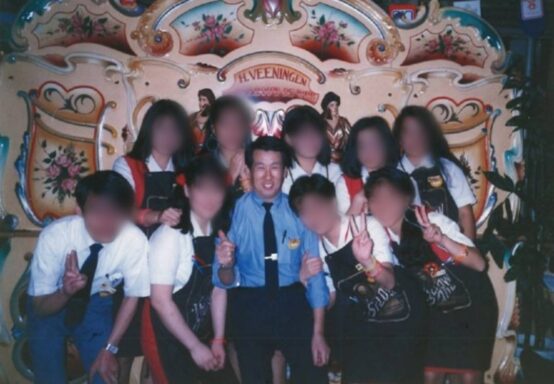

「フェストブロイ」にて。当時のスタッフたちと撮影した一枚(本人提供)

「あの頃はすごかったよー。店が終わってさ、次のお店がまたすぐオープンだからっていろんな現場行って、大阪だー京都だー名古屋だーってオープン準備に行ってさ。オープンしてからも数か月は現場の様子見て、OKだったら帰ってくるみたいなね。「喫茶の学校に行かせてあげるから」って言われて、仕事後に通って、珈琲から紅茶から、喫茶店のお店作りのことから全部学んで。クレープも作ったことなかったけど1日200枚ぐらい焼いたりしてさ、なーんでもやったよ(笑)。幸か不幸かさ、自分の関わった店舗は大きな問題も起きなくて、「こいつだったら大きい店舗をまかしても大丈夫だろう」って下地ができてたんだろうね。」

1996年(平成8年)8月2日にOPENした「ビヤステーション両国」では、地ビール事業の立ち上げからビール醸造も兼務。2003年(平成15年)には社員から「マイスタースタッフ」に契約変更しつつも、「ミユンヘン 新宿西口ハルク店」にて約15年間、ビールを注ぎ続けた。

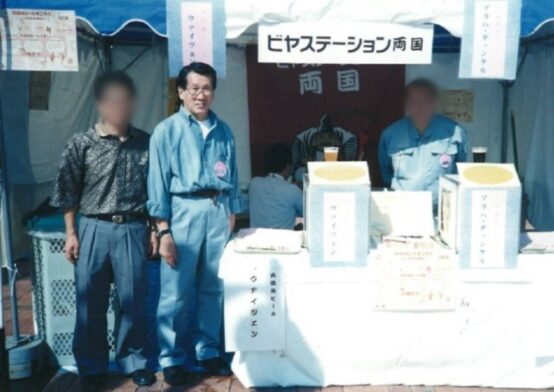

「ビヤステーション両国」勤務時の八木(本人提供)

八木のビール醸造に関するメモを残したノート(一部抜粋・本人提供)

「最後の仕事終えて、やめるよって人事課に挨拶に行ったときに「これからどうするの?」って言われて。競馬場に知り合いがいるからそこで働きますよっていったら、いやいやいやいやちょっと待って!って止められて。そしたらいつの間にか15年もやってたよ(笑)。注ぎもして醸造もして、新店舗の立ち上げもしてって、こんな注ぎ手は他にいないんじゃないかな。」

八木のビール注ぎが確立されるまで-注出問題の解決-

それらの経験の中でも、「最高のビールを提供する(注ぐ)」ということに関して、八木が大きく貢献した事例が2つある。

1つ目は数寄屋橋本店後、次の勤務地となる「ミユンヘン 池袋店」立ち上げ時のこと。ビールがうまく注出できないトラブルの原因を突き止めたことだ。

「数寄屋橋の時は既に出来上がっていた店舗だったから、(新規オープンの店舗でも)配管や設備が設置し終わったら問題なくビールを注げると思っていたわけ。いざ注ごうと思ったら泡だらけで全然液体にならなくって、、、もう注ぐ以前の問題だったんだよね。」

現代の樽生サーバーは、炭酸ガスでケグ(KEG:主にステンレス製の専用容器。10-20Lサイズが国内では主流)内のビールを押し出すことでタップ(=カラン:注ぎ口)から出た液体をグラスに注いでいくシステムであり、メーカーの指示どおりに炭酸ガス圧等を設定すれば容易にビールを注ぐことができる。しかし、同店舗は500Lという大きなタンクから直接カウンターのドラフトタワーまでビールホースが伸びているレイアウトであった。さらには当時のビールホースは内径9mm(現在一般的に使用されているビールホースは内径5mm)であり、現代広く使用されている瞬冷式のビールサーバー(*)もなく、ビールタンクにかける炭酸ガス圧とビールの流速、温度などの調整はほぼ手探りで行う必要があった。

(*)瞬冷式ビールサーバーが一般的に使用し始められたのは1990年頃からとされている。

「(流速を落とすために)押し出すためのガス圧を下げると、ビールに溶け込んでいた炭酸ガスが液体から抜け出て泡しか注げない。逆に上げると流速が速すぎてグラスに注いだ時の衝撃で同じく泡だらけになって注げない。当時は知識もなかったし、メーカーの技術者にみてもらっても100%の解決まで至らなくって。本当に苦労したよ。」

試行錯誤の末に、ビールホースの長さが長ければ、強めに炭酸ガス圧をかけながら流速をコントロールできることを発見。ビールホースを何十mも巻き、それを氷水で満たしたバケツの中に沈めることで、ビールを冷えたままかつ速度を調整し、ビールホース内で泡にならずに抽出することに成功した(*)。

(*)詳細は割愛するが、ビール注出の理論的な説明はこちらをご参照いただきたい。

【ビール注ぎを継ぐ-スイングカランを含めた注ぎ手の技術を学ぶ-】

▶https://www.jbja.jp/archives/48355

流速を調整するために長く巻かれた錫製のビール冷却管(写真提供:HIGHBURY-THE HOME OF BEER-)。

「(八木曰く)結局、泡裁判(*)の原因もこれだったと思うんだよね。当時はウチだけじゃなくうまく注出できなかったお店が他にもたくさんあったんじゃないかな?(注いですぐは)泡が7・ビールが3、でも少し待てば5:5くらいになるじゃない?それを提供してお客さんが怒っちゃって、、、ってことだと思うんだよね。」

(*)昭和15年(1940年)、上野広小路にあった「上野ビヤホール」に査察が入り、生ビールの泡が多すぎる(当時は1000mlのジョッキに200ml程度の泡を乗せるのが慣例とされていた。当然のことながら液体部分は800ml程度ということになり、生ビールの仕入れと売上リッター数(杯数)の辻褄が合わず、それに対して疑問が持たれた)として、それを皮切りに「公定価格違反」としてビアホール3社を相手とした訴訟問題に発展したことは有名な話である(「ビールの泡は、ビールであるか、ないか」が争点となり、結果、泡も「ビール」であるとして起訴側の敗訴となった)。

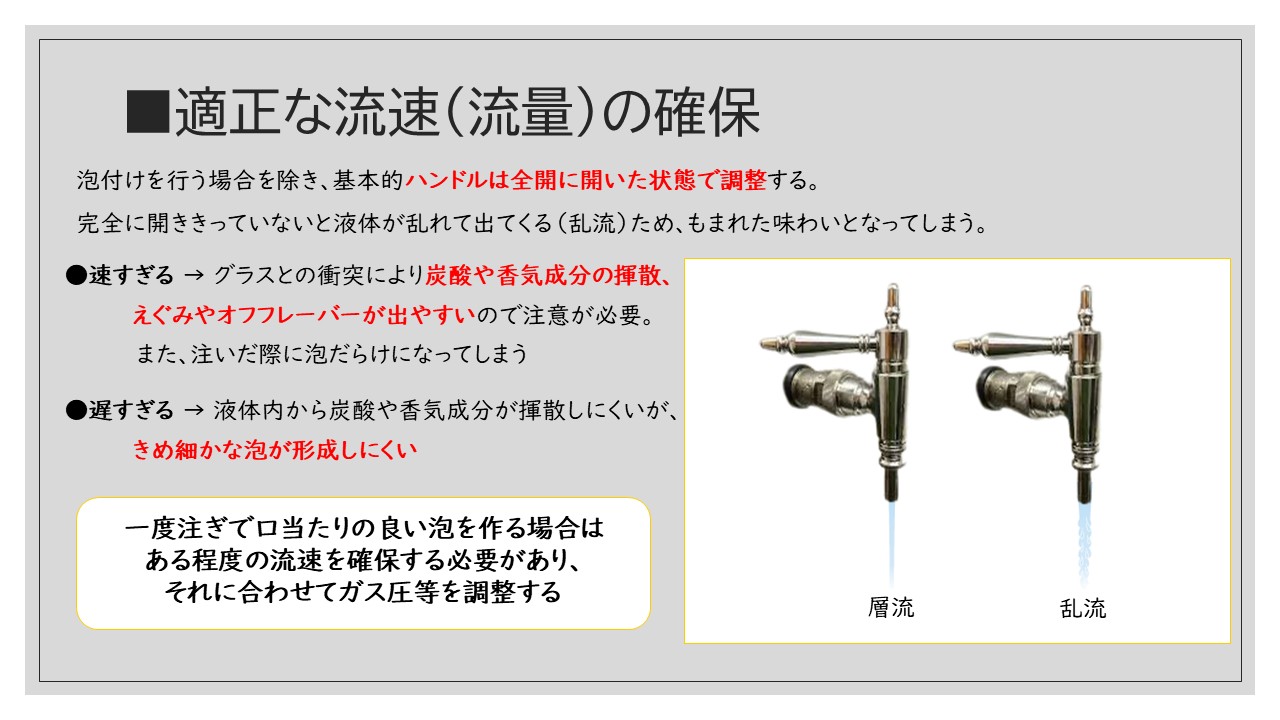

それと並行して、「注ぎ方」を理論的に理解することにも注力した。八木が得意とする注ぎ口は「スイングカラン」と呼ばれ、昭和初期~40年代のビヤホールでは主流のタイプだった。現代の泡付け機能付きのカランとは異なり、回転式のハンドルで開け閉めする。それを用いて注ぎ足しなしで注ぎながら泡を作っていく「一度注ぎ」が八木の注ぎ方だ。

スイングカラン(右)と現代の泡付き機能付きカラン(左奥)

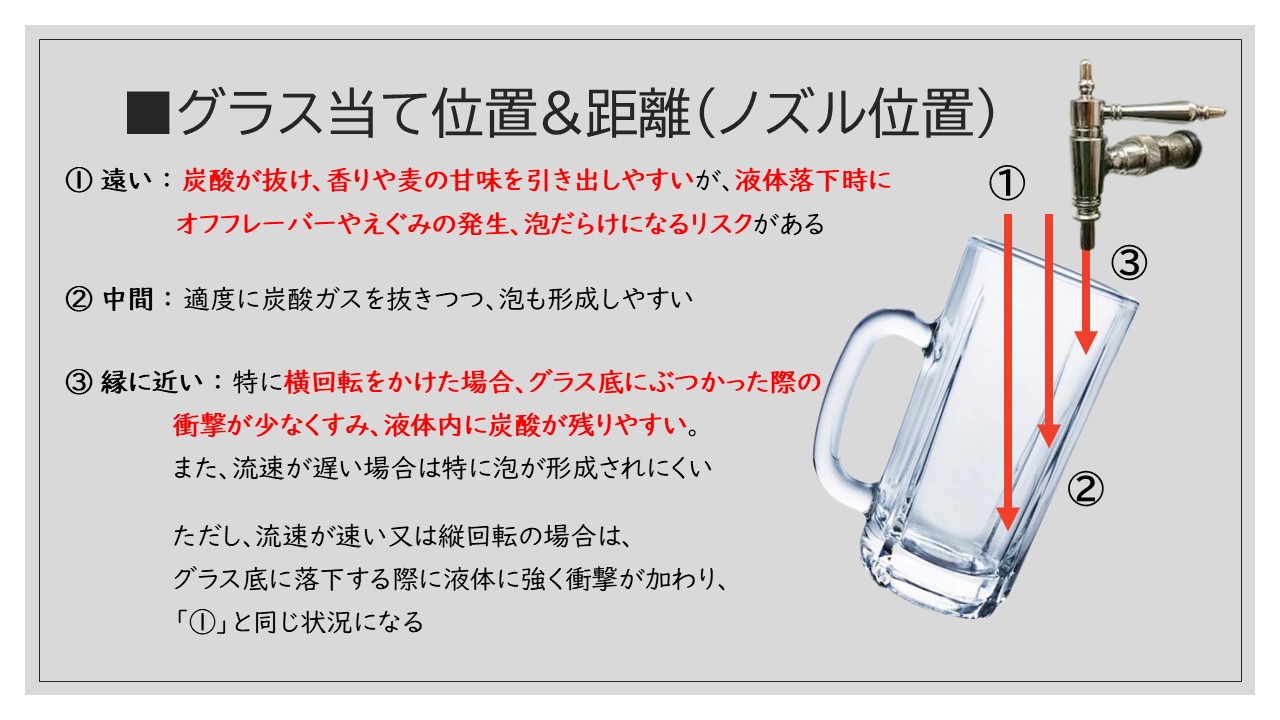

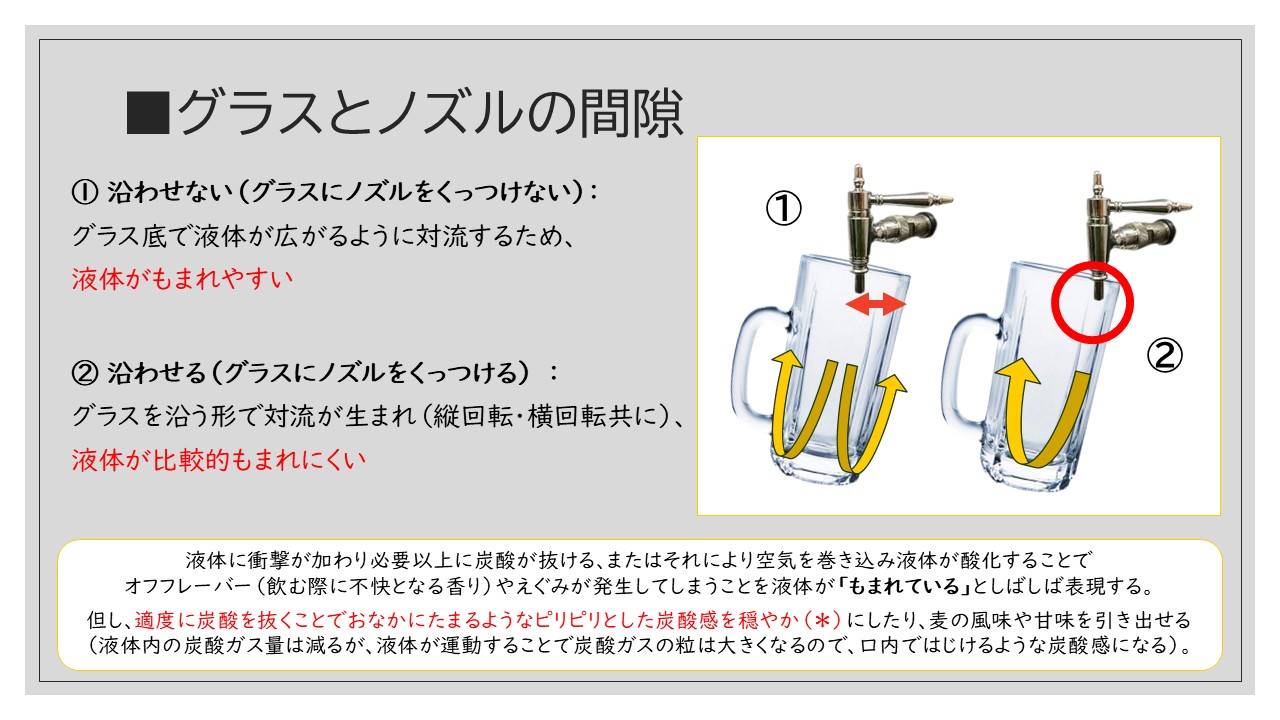

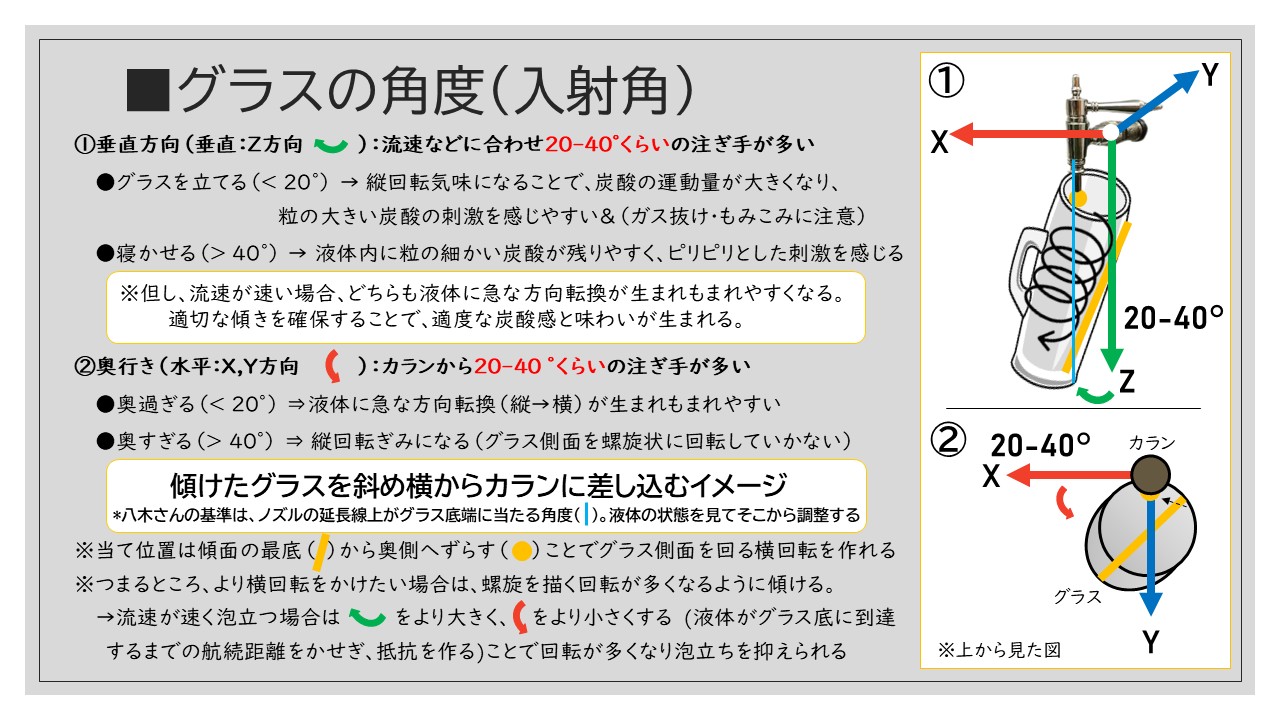

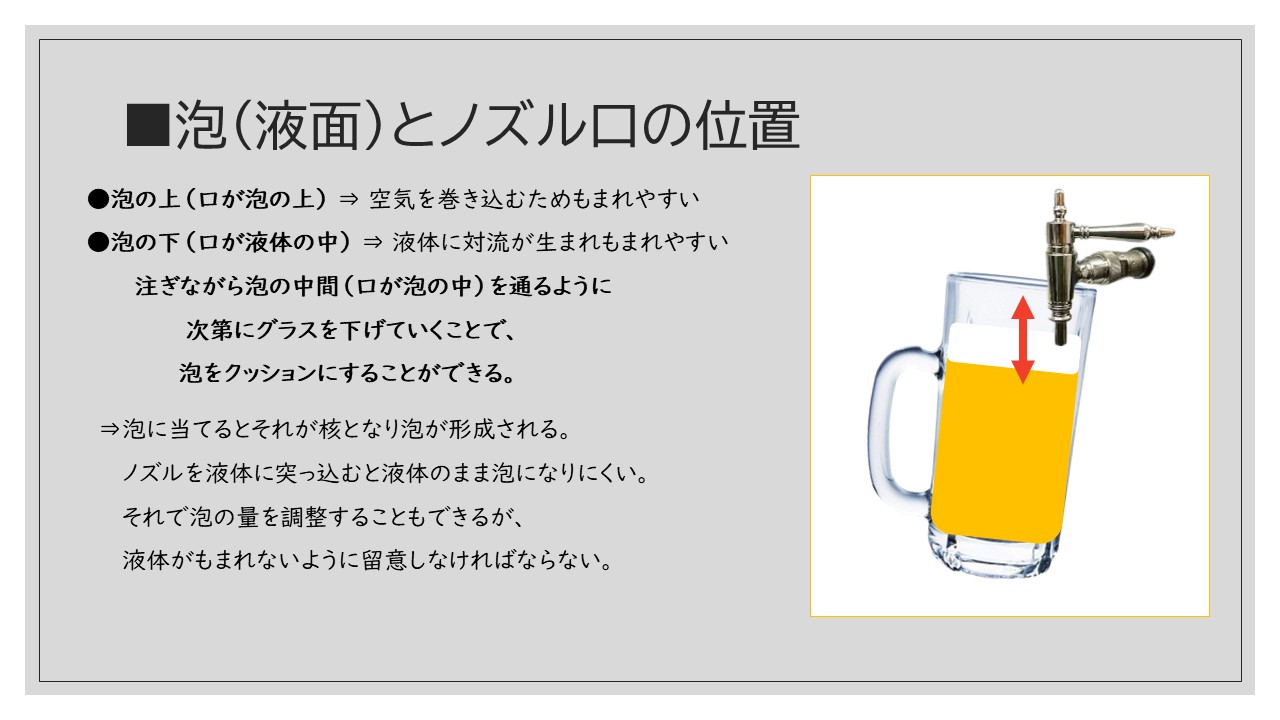

泡の付け方はビールを注ぎ入れる『角度』と『ノズルの位置』をビールの状態を見て調整をしていく。『角度』は液体がらせんを描くようにグラス側面を流れていくことが重要だ。『位置』はビールの注がれる速度や泡立ちやすさに合わせて変更する。例えば、泡立ちやすいビールはグラス底により近い位置から注ぐことで泡立ちにくくなり、逆に、泡立ちにくいビールはより遠い位置に注ぎ口を当てることで泡を立てるといった具合だ(詳細は後述)。

これらの経験や研究はその後の店舗展開やビール注ぎ指導に大きく生かされたという。

生ビールQSC向上委員会の設置-社を挙げての品質向上-

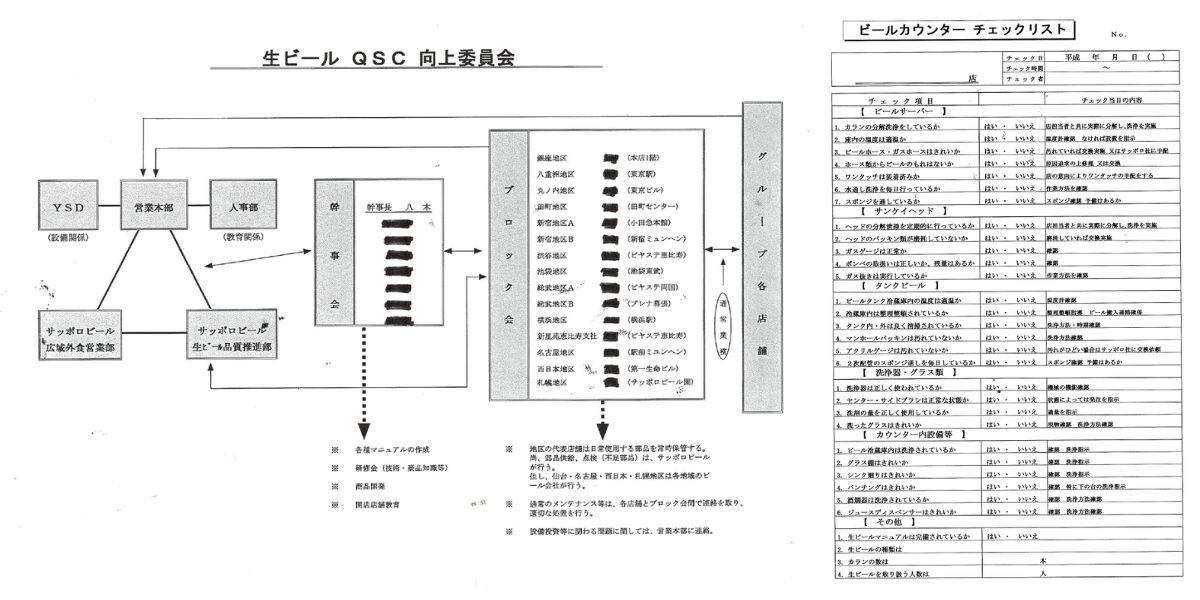

2つ目の貢献は1998年(平成10年)、社内に「生ビールQSC向上委員会」を設置し、全店舗のビール品質向上に努めたことだ。八木は同委員会の初代幹事長を務めていた。

「1年に2回、委員会メンバーで手分けして全国の店舗を点検して回るのね。メーカーの方にも立ち合ってもらって、ちゃんと洗浄されているか、部品ばらしてチェックしてみたり、上手く注げているかとか見るわけですよ。で、「この部品もうダメだから請求してすぐ交換して」とか、「お金かけてちゃんと直して」とか事細かに指示出して。それまでは店舗単位での管理だったけど、全社をかけてもっと美味しくビールを提供していこうって仕組みを作ったのよ。」

「生ビールQSC向上委員会」組織図とチェックリスト(本人提供)

八木曰く、過去に「ビヤホールでは、注いだ時に残ったビールをグラスに取って集めておき、それを再利用している」という旨の新聞記事が全国に流れたことがあったらしいが、その際にはこの取り組みが功を奏したという。

「新聞記者にアルバイトの子がたぶん誤解を招くようなことを言っちゃったんだよね。それが新聞にのって全国に流れちゃって。八木呼んでこい!ってすぐさま本社の方に呼ばれて、うちは大丈夫なのか?って。その時「QSCで点検してますから大丈夫ですよ」って自信を持って言えたからね。本当にやっててよかったって思ったよ。」

お客様から「ビールの味がいつもと違う」と言われれば、わざわざメーカーに同サンプルを送り分析をしてもらったりもしたという。八木はよく「一杯入魂」という言葉を口にするが、「最高のビールを提供する」ことに対するストイックさは今も昔も変わっていない。

一度注ぎ(八木注ぎ)の基本形

「一度注ぎ(八木注ぎ)」の基本の型を解説していただいた。

- グラスは45度程度に斜めに構える。ジョッキの場合、人差し指一本で軽く持つようにするとこの角度になる。ビール抽出時は脇を閉じ、ひじを立てないようにすることでグラスがぶれずに姿勢が安定する。

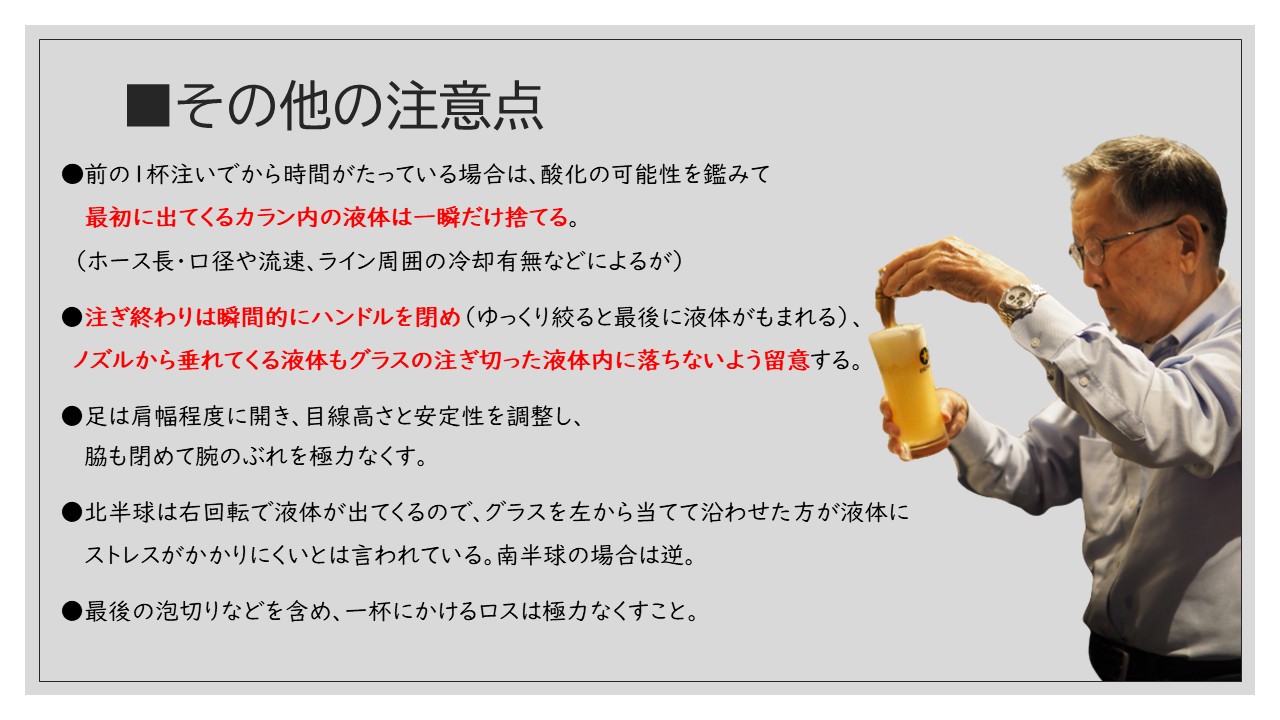

- 初流のビールはグラスに入れず少し落とす。カランが全開になるまでにやや絞られた液体が余計な泡を生む要因や、経験的に少し渋くなる原因になるという。

- 注ぎ入れる位置はグラス縁のから3-4㎝程度を目安に。グラスの左でノズルを付け、グラス内のビールを右回転させる。途中から徐々にグラスを立てながら泡下に液体を入れることで、縦に液体を回し泡量を調整する。

- ビール抽出後、カランを全開の状態から瞬時に締め(絞った液を入れない)、泡表面をへらで切ることで荒い泡をカットする。液体がグラス内で3-5回転するようにすると、柔らかくきれいな味わいで注げるという。

ビールを注ぐ八木と美しく注がれた「一度注ぎ」のビール

八木の注ぐビールは、一言で言えば「水」とでも表現できるだろうか。「爽快なのどごしがあり、香りも立っているが、苦味と炭酸感が柔らかで喉につっかえる要素が何一つない」。いつの間にかビールがなくなっており、不思議と「もう一杯飲みたい」という感覚が何杯でも、杯を重ねるごとに感じてしまう。

「泡の性質を使って、経験的に(ビールを注ぎ入れる位置を)どこがいいのかな?って覚えていく。最初は奥に突っ込んだ方がいいのか?真ん中に当てた方がいいのか?いろんなテクニックを自分で覚えたんだよね。だれも教えてくれないんですよ。」

なお、上記の一度注ぎ(八木注ぎ)の基本形は、最低限の要点を抑えたものである。実際にはより高度かつ複雑であり、注出される液体の状態を見極めながら、注ぎ初めから終わりまでの数秒の間に所作の調整を行う。

下記に注ぎの所作に関するより詳細な情報を記載するが、これらを一瞬のうちに全て実践するには途方もない時間と経験が必要だということが少なくとも伝われば嬉しい限りである。

ビヤホールには「スイングカラン」が必要だ

前述のとおり、スイングカランによる一度注ぎはある程度の技術が必要であり、かつ注ぎ方が安定しなければビールの味わいもブレてしまう。その為、現在は誰もがどこでも同じように注ぐことができる瞬冷式のビールサーバーと泡付機能付きカランが普及しているが、それでも、今後もビヤホールには「スイングカラン」が必要だと八木は言う。

「例えばお客さんが10人くらいばって来た時にさ、ビール10杯くれって言ったとき、現在のサーバーだと時間がかかるわ泡が消えるわで四苦八苦しないといけない。スイングカランだと例えば中ジョッキならものの5秒で「美味しいビール」がぴゅーって注げちゃうんだよね。」

お客様全員に素早く100%の状態のビールを提供する。スイングカランによる「一度注ぎ」の操作は難しいが、メーカーの造った”100点”のビールを、それに近い状態で提供できるのが魅力だという。

そのためにも、スイングカランで美味しい一度注ぎのビールを提供できる人財を一人でも増やしていきたいと八木は強く語る。今年(2025年)で83となる八木だが、現在も多数の注ぎ手の指導に注力している。また、「HIGHBURY-THE HOME OF BEER-」及び「HIGHBURY-THE CAVE OF BEER-」の「サッポロ生ビール 黒ラベル 外部顧問」として「錫管復活プロジェクト」への参加や同店スタッフへの技術指導、および自身も定期的に両店舗のビヤカウンターに立ち、ビールを注ぎ続けている。同日は八木が注ぐビールを目掛けて多くの客が店内を埋め尽くし、100L近いビールが数時間で飲みつくされていく。その人気っぷりと注ぎの所作と味わいは衰える所を知らない。

【《100年後の日本のビールのために》 『錫管』のビールサーバーを復活させたい!!】

▶https://camp-fire.jp/projects/635836/view

「そろそろやめようかなー思っていたところに、安藤(同店・店主)さんが来て、ご指導いただけないかって話になって。ちょうどコロナの時だったし、この人は僕の持ってない面白いもの持ってるねーって思って、そのままついてっちゃったんだよね(笑)。とりあえず自分のできることを最後までやってやろうと。それが結果的には自分がやりたいことをやれてるからね。まだまだ若いもんには負けてられないですよ。」

「HIGHBURY-THE HOME OF BEER-」にて。ご勇退後も献身的に技術指導やビール注ぎを行っている。

取材を行っている間も惜しみなく資料を拝見させてくださったりと、その熱意を存分に感じることができた。八木が注ぐビールを飲む機会は今後は少なくなってしまうかもしれないが、その意志と技術が継がれたビールを様々な場所で飲める未来を期待したい。

※取材協力:HIGHBURY-THE HOME OF BEER-

※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。